|  EN ANALYSE EN ANALYSE

Le dernier coup de marteau Gravité et espoir se succèdent comme alternent les gros plans et les panoramiques colorés dans Le dernier coup de marteau d'Alix Delaporte. La réalisatrice nous avait donné un film plein de sensibilité avec Angèle et Tony; elle reprend les mêmes acteurs principaux et la même oscillation entre détresse et risque. Près de 10 scènes nous montrent Victor, 13 ans, sur la route, marchant, courant, faisant du pouce; il voyage de la caravane, où il vit avec Nadia, sa mère, jusqu'à l'école, jusqu'à la salle de concert où son géniteur, Victor Rovinski, qu'il n'a jamais rencontré, va bientôt diriger la 6e symphonie de Mahler. Les gros plans des visages dont celui de Victor, chargé d'inquiétude, de peur, de volonté, dont ceux des musiciens regardant la caméra comme si ils regardaient Victor, contrastent avec les plans panoramiques du crépuscule : ainsi, avant que la police le ramène à sa mère, la lumière dorée du couchant sur son visage préoccupé, encore le chatoiement de la chaude lumière quand la voisine rase ses cheveux, puis une lumière bleue envahit la scène cadrant la mer dans le crépuscule, un gris acier teinte encore la mer dans le crépuscule avant que Victor s'allonge, tête rasée pour dormir près de sa mère qui a perdu ses cheveux à cause de son traitement contre le cancer et bien sur, la magnifique scène finale, dans la lumière dorée.  « Je peux rester avec vous » demande Victor à Samuel Rovinski qui l'amène l'écouter jouer sur le piano de sa professeure et qui lui dit : « On peut ressentir des choses avec la musique. T'as pas besoin de t'y connaître ». Quand Samuel remet deux disques à Victor pour qu'il écoute les deux versions de la 6e symphonie de Mahler et note tout ce qui lui passe par la tête, la relation est établie avec la perspective d'une prochaine rencontre, d'un possible partage. « Je peux rester avec vous » demande Victor à Samuel Rovinski qui l'amène l'écouter jouer sur le piano de sa professeure et qui lui dit : « On peut ressentir des choses avec la musique. T'as pas besoin de t'y connaître ». Quand Samuel remet deux disques à Victor pour qu'il écoute les deux versions de la 6e symphonie de Mahler et note tout ce qui lui passe par la tête, la relation est établie avec la perspective d'une prochaine rencontre, d'un possible partage.

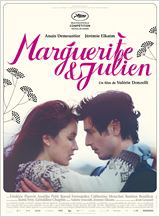

Romain Paul, qui interprète Victor, pose sur les êtres un regard intense, dont on redoute toute la charge émotive. Ce garçon exprime tellement d'attente, d'affection, de terreur, que leur énormité est détournée; il dirige sa moto dans l'eau, il saboterait presque son test de foot, il dort sur le plancher de la salle de concert. Victor et Samuel ne sourient jamais. Le film achève quand ils se sourient pour la première fois en se regardant alors que Victor est debout près de son père qui dirige la répétition de l'orchestre. La scène semble la captation d'un miracle. Puis, Victor sourit encore quand il apprend qu'il a été choisi pour aller dans un Centre de Formation en football. Nadia et Victor se rendent au concert. Dans la loge, Samuel demande à Victor de l'aider à mettre ses boutons de manchette. Victor, qui connaît les lieux, amène Nadia en haut de l'édifice et 2 fois dans la lumière dorée du crépuscule, la mère et le fils se sourient. Les prix d'interprétation pour les trois principaux acteurs sont mérités : le jeune Romain Paul qui fait ses débuts dans le rôle de Victor, Prix Marcello-Mastroiani, Clodilde Hesme, qui joue Nadia, Prix d'interprétation féminine au Festival de Marrakech et Gérgory Gadebois qui incarne Samuel, Prix d'interprétation masculine au Festival de Saint-Jean-de Luz. Le dernier coup de marteau d'Alix Delaporte, un beau film qui nourrit l'âme. Ma plus belle retrouvaille lors du festival.  Marguerite et Julien Marguerite et Julien

Un jeune couple de la période Renaissance au bord de l'eau regarde les hélicoptères avec les militaires qui le recherchent. Le ton du film est donné. Valérie Donzelli a choisi la diversité de style et d'époque pour relater et développer l'histoire véridique de Marguerite et Julien Ravalet de Tourlaville. On a dit que le film comporte des anachronismes. En fait, le film mêle les références temporelles ce qui permet de considérer que cette mixité des époques induit à l'histoire vraie de ces deux jeunes, une caractéristique pérenne, l'interdiction. De plus, ce parti-pris de la réalisatrice s'accorde avec les immiscions stylistiques : la surimpression quand Jullien prend Marguerite évanouie dans ses bras, l'apparition du portrait de Marguerite lors de l'agrandissement de la photo prise avec un Rolleiflex par Julien, les acteurs figés qui ensuite bougent dans la salle de jeu et lors du repas. Une narratrice raconte l'histoire de Marguerite et Julien à des fillettes dans leur lit le soir dans un orphelinat. Elle utilise des silhouettes de chevaux derrière un drap pour commencer le récit du retour des deux frères à cheval, elle tient un bateau en papier pour évoquer la fuite des amoureux vers l'Angleterre. À la fin, pendant un poème de Walt Whitman des images suggèrent la biologie, l'animalité, diverses réalités évidentes ou invisibles de la nature. Là encore, l'aspect pérenne de l'histoire est exprimée, et ce, dans son aspect viscéral. D'ailleurs, au cours du film un des personnages mentionnait : « Les animaux ressentent de la pitié ». La présence constante des fillettes fascinées par l'histoire d'amour interdit qui transcende les siècles rappelle les contes de Barbe-Bleue et La Belle Endormie de Catherine Breillat. Quant aux acteurs figés, ils ressemblent aux danseurs figés lors du bal dans Les visiteurs du soir de Marcel Carné, encore une histoire merveilleuse et un amour interdit. Le scénario, avant d'être repris par Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm, avait été écrit par Jean Gruault pour François Truffaut qui avait laissé tomber le projet. Gruault apparait dans le film lors du procès des deux amoureux. La réalisatrice lui a dédié le film; il est décédé le 8 juin 2015 à l'âge de 91 ans avant de voir le film. Le tournage à l'automne 2014 à Saint Julien en Grève s'est fait dans le château de Ravalet. Vers la fin du film, la mer grisâtre est cadrée dans un plan fixe, cette mer par laquelle les amoureux avaient espéré fuir. Marguerite et Julien de Valérie Donzelli, mon plus beau bouleversement lors du festival.  Maryland Maryland

Il est dans une hyper-vigilance et simultanément tout risque de lui échapper. Vincent est revenu de la guerre traumatisé . Pour rendre compte de ses difficultés, la musique électronique de Gesaffelstein, tonitruante, inattendue, qui abolit le contexte sonore tout en le laissant filtrer faiblement, déconcerte et contribue à nous assimiler au personnage assailli par son monde intérieur, obligé de rester en action. Avec Maryland, Alice Winocour signe un 2e film étonnant de pertinence, de lucidité, d'action. Vincent, son personnage principal, incarné par Matthias Schoenaerts, veut retourner à la guerre mais se retrouve sur la touche, obligé de protéger Jenny, l'épouse d'un riche libanais, et Ali leur jeune fils, dans leur maison cossue de la Côte d'Azur, nommée Maryland. L'image de cette maison et la bande sonore du film s'affirment comme des personnages dans ce thriller où l'aspect humain prime sur la succession de scènes d'action tout en les rendant encore plus percutantes. La perfection de ce monde luxueux contraste au début du film avec le centre pour amputés de guerre, avant de contraster peu à peu avec ce monde de privilégiés. D'abord, la température : malgré la fortune de l'hôte, quand il pleut les invités, leur cigare, leur mépris pour les travailleurs et l'opulence de leurs diamants volumineux sont atteints, contraints de se déplacer en courant. Puis, la maison est fouillée, désordonnée. Finalement, la maison devient une zone de guerre, elle est envahie, ses occupants, assaillis, en danger, alors que Vincent se comporte ainsi qu'il le faisait sur le terrain. C'est alors qu'il retrouve son équilibre, sa raison d'être, l'actualisation de son potentiel, la suite de sa formation et de son expérience. Celui qu'on ne voulait plus envoyer à la guerre, se bat à nouveau, et ce, pour sauver une femme et son enfant. Deux êtres qui le ramènent du coté de la vie, de la vulnérabilité, de la tendresse, de la confiance. Car Jenny a découvert que son mari n'était pas fiable, qu'il magouille, qu'il signe des contrats avec des politiciens corrompus. Ce sujet est peu développé puisque les détails de ce genre d'affaires restent toujours nébuleux et que ce mystère s'ajoute à celui des présences qui rodent, soudaines et violentes, dans la maison toujours plus altérée. Le huis clos efficace nous tient en haleine. Mais, ce qui aurait pu être un banal film d'action devient avec le scénario et la réalisation d'Alice Winocour une œuvre palpitante et plausible à dimension humaine. C'est réaliste, empathique, donc poignant. La réalisatrice a déclaré : « "J'ai imaginé que mon personnage serait un soldat à qui l'on dit qu'il ne peut pas repartir en opération, comme un ouvrier usé qu'on met à la casse. Et que le trajet de ce personnage serait celui de quelqu'un qui reprend possession de son corps. L'idée du film d'action est venue de là, du personnage. J'avais aussi envie d'aller vers un territoire généralement réservé aux hommes, celui du film de genre. Il y a certainement dans mon choix l'idée de réaffirmer que pour les réalisatrices aujourd'hui, « tout est permis »." » Alice Winocour a réalisé une œuvre exemplaire de ces possibilités qui se concrétisent quand les femmes s'immiscent dans des genres en gardant une originalité, en insinuant un apport qui leur est particulier. Maryland d'Alice Winocour, ma plus belle surprise lors du festival. |