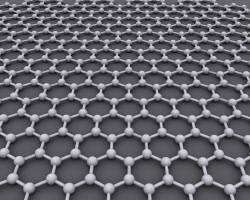

| Le graphène est un matériau bidimensionnel cristallin, forme allotropique du carbone dont l'empilement constitue le graphite. Théorisé dès 1947 par Philip R. Wallace (en)1 il n'a pu être synthétisé qu'en 2004 par Andre Geim, du département de physique de l'université de Manchester, qui a reçu pour cela, avec Konstantin Novoselov, le prix Nobel de physique en 2010. Le graphène est une forme allotropique cristalline du carbone et constitue l'élément structurel de base d'autres formes allotropiques, comme le graphite, les nanotubes de carbone (forme cylindrique) et les fullerènes (forme sphérique). Ce matériau possède le record de conduction thermique : jusqu'à 5 300 W·m-1·K-1. Il peut être produit de plusieurs manières, dont par : - extraction mécanique du graphite (graphène exfolié; technique mise au point en 2004) ;

- chauffage d'un cristal de carbure de silicium, permettant la libération des atomes de silicium (graphène épitaxié).

Il pourrait devenir un matériau idéal pour le stockage de l'énergie et est l'objet d'un projet-phare européen (Future and Emerging Technologies Flagship)2. Historique Le graphène a pu être extrait pour la première fois en 2004 par l'équipe d'Andre Geim à l'université de Manchester en Angleterre. Si la structure du graphène constitue un « cas d'école » dans le calcul de structure de bandes électroniques, on avait longtemps cru qu'une telle structure ne pouvait exister réellement. Production  Le graphène se trouve à l'état naturel dans les cristaux de graphite (défini comme un empilement de feuilles de graphène). Plusieurs techniques ayant pour but de rendre le graphène exploitable ont vu le jour ces dernières années. Le graphène se trouve à l'état naturel dans les cristaux de graphite (défini comme un empilement de feuilles de graphène). Plusieurs techniques ayant pour but de rendre le graphène exploitable ont vu le jour ces dernières années.

Depuis 2009, année où seulement deux sociétés (Graphene Industries et Graphene Works) étaient capables de le produire, de nombreux projets publics et privés ont vu le jour avec pour objectif de diminuer le coût, jusqu'alors prohibitif, du matériau. Parmi ces programmes, on peut citer une première tentative de Ningbo Moxi Co. Ltd3, qui se serait lancé en juillet 2011 dans l'étude et la construction d'une ligne de production capable de fabriquer trente tonnes de graphène par an à un coût qui pourrait être inférieur à un dollar le gramme4. Graphène exfolié Le principe consiste à arracher une très fine couche de graphite du cristal à l'aide d'un ruban adhésif, puis de renouveler l'opération une dizaine de fois sur les échantillons ainsi produits afin que ces derniers soient les plus fins possibles. Ils sont ensuite déposés sur une plaque de dioxyde de silicium où une identification optique permettra de sélectionner les échantillons constitués d'une unique couche. Cette méthode permet à ce jour d'obtenir les plus grands cristallites de graphène, d'un diamètre allant jusqu'à vingt micromètres. Graphène épitaxié Il s'agit de synthétiser du graphène à partir de carbure de silicium. Un échantillon de ce dernier est chauffé sous vide à 1 300 °C afin que les atomes de silicium des couches externes s'en évaporent. Après un temps bien déterminé, les atomes de carbone restants se réorganisent en fines couches de graphène. Graphène produit par CVD Le graphène est produit par la décomposition catalytique à haute température d'un gaz carboné (méthane, éthylène, etc.) sur un métal, en général, du cuivre, du nickel ou encore de l'iridium. La température optimale de réaction dépend du type de gaz et de métal. On distingue deux grandes familles de réaction : - sur des métaux comme le cuivre, la décomposition du gaz carboné produit des atomes de carbone qui restent en surface du fait de leur très faible solubilité dans le métal, et interagissent pour former une couche de graphène en surface ;

- sur des métaux de type nickel, c'est la forte variation de solubilité du carbone dans le métal en fonction de la température qui permet, une fois que le carbone produit a diffusé dans le métal à haute température, de se retrouver expulsé en surface de celui-ci lorsque la température diminue. Cette technique produit en général quelques couches de graphène.

Graphène produit par voie chimique Le principe consiste à oxyder du graphite dans un milieu acide (par exemple acide sulfurique et permanganate de potassium) puis utiliser de l'hydrazine comme solvant réducteur pour purifier le graphène. On peut ainsi produire de grandes quantités de graphène, mais de qualité médiocre. En 2016, en injectant une solution de « graphènure » dans de l'eau dégazée, des chercheurs du Centre de recherche Paul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) et du Laboratoire Charles Coulomb (CNRS/Université de Montpellier) ont obtenu une « eau de graphène » dans laquelle des ions HO– s'adsorbent à la surface des feuillets de graphène ; cette dispersion aqueuse est la première formulation de graphène en couche unique5. Coût Cependant, sa production reste problématique et très onéreuse : six cents milliards d'euros par m2 selon la Recherche (2008)6 (chiffre relativisé par le physicien Jean-Noël Fuchs, qui déclare : « On lit parfois que la production d'un mètre carré de graphène reviendrait à 600 milliards d'euros. Il s'agit d'un calcul qui avait été fait il y a quelques années en tenant compte du fait qu'un très petit nombre de groupes étaient capables d'en produire, en très petite quantité, de l'ordre du millimètre carré. En réalité, le matériau de base n'est rien d'autre que du carbone, ce qui ne coûte pas très cher7 ! » Applications à venir Les récentes publications scientifiques sur ce matériau suggèrent de nombreuses applications possibles. Le graphène serait une étape pour la fabrication d'une nouvelle génération de transistors ultra rapides, de dimension nanométrique[réf. nécessaire]. De plus, il possède une excellente résistance mécanique8, selon l'approche de la mécanique à cette échelle, de 42 GPa soit 42×109 (42 milliards) newtons par mètre carré. En 2009, on a réussi à transformer, en une opération réversible, du graphène (conducteur électrique) en graphane (forme hydrogénée, isolante du graphène)9. D'autres applications concernant la fabrication d'écrans souples (en) sont également envisagées10. En 2010, il est proposé pour produire des électrodes transparentes11. Début 2014, des chercheurs britanniques (revue Scientific) ont montré qu'une couche de graphène peut absorber 90 % de l'énergie électromagnétique (certaines bandes de fréquence). Une fine couche pourrait donc bloquer la propagation d'un réseau sans fil, par exemple pour sécuriser ou confiner la propagation radio du Wi-Fi12. En avril 2016, des chercheurs de la faculté de médecine et de chirurgie de l'université catholique du Sacré-Cœur de Milan et de l'ISC-CNR de Rome en proposent une application médicale pour lutter contre les champignons et les bactéries des hôpitaux13. Électronique Fichier:Graphene et cones de Dirac.ogvLire le média Graphène, structure de bande en cônes de Dirac, effet d'une grille sur le dopage. Le graphène est conducteur. Sa structure de bande électronique en fait un semi -conducteur de gap nul. L'une de ses propriétés spectaculaires est de posséder des électrons au niveau de Fermi dont la masse apparente est nulle ; il constitue ainsi le seul système physique faisant apparaître des fermions de masse nulle, ce qui est d'un très grand intérêt pour la physique fondamentale. L'un des effets les plus frappants est l'apparition sous un champ magnétique d'un effet Hall quantique à température ambiante. La mobilité électronique théorique est de 200 000 cm2·V-1·s-1, ce qui fait que ce matériau est particulièrement attractif pour l'électronique haute fréquence et térahertz. Les électrons se déplacent sur le graphène, cristal bidimensionnel, à la vitesse de 1 000 km·s-1, soit presque 150 fois la vitesse des électrons dans le silicium (7 km·s-1)14. Grâce encore à ses propriétés de cristal bidimensionnel et à une capacité récemment découverte d'auto-refroidissement très rapide, un transistor de graphène ne s'échauffe que très peu. Double couche La superposition de deux couches de graphène décalées d'un angle de 1,1 ° constitue un isolant de Mott, dans lequel la bande de conduction n'est remplie qu'à moitié mais est très étroite, si bien que la répulsion électrostatique entre électrons empêche la circulation d'un courant électrique. Au-dessous de 1,7 K cette bicouche devient au contraire supraconductrice c.-à-d. de résistance nulle15,16. Stockage d'énergie Le graphène pourrait être la clef de l'électrification des automobiles. En effet, ses caractéristiques exceptionnelles en font un support idéal pour les électrodes des batteries. - Sa grande résistance mécanique et chimique laisse augurer une bonne durée de vie et une faible perte de capacité après de multiples cycles de charges/décharges.

- La finesse des feuilles de graphène assure une grande surface d'échange ; or c'est cette capacité à échanger des ions qui induit les performances des batteries, aussi bien en capacité énergétique qu'en vitesse pour les opérations de charge et de décharge.

- Sa très bonne conductivité réduit les risques d'échauffement, autorisant des charges plus rapides.

Des feuilles de graphène perforées et dopées au silicium ont été testées pour remplacer les anodes traditionnelles en graphite, permettant de tripler la capacité des batteries17. La société SiNode Systems a réussi une levée de fonds de 1,5 million de dollars pour un projet de batterie lithium-ion graphène d'une capacité équivalente à 10 fois une batterie classique18. Pour ce faire, les chercheurs ont combiné le graphène avec des particules de silicium, ce qui permet de multiplier par dix la capacité de stockage d'énergie19 : 3 200 mAh/g contre 300 mAh/g pour les batteries lithium-ion classiques. L'autre voie d'utilisation pour l'énergie est la conception de super-condensateurs au graphène20. Ces composantes électriques ont une capacité de stockage d'énergie modeste, mais peuvent être chargés plus rapidement que les composants « traditionnels ». La structure du graphène est très efficace et permet d'atteindre des quantités d'énergie hors de portée des autres matériaux21. Le 18 octobre 2017, un brevet, déposé par le fabricant Sud-Coréen Samsung, a été accepté aux Etats-Unis et en Corée du Sud pour une batterie au graphène qui offrirait une autonomie deux fois supérieure à celle des smartphones actuels et avec un temps de rechargement estimé à 15 minutes 22. Matériaux Ses propriétés ont pu être caractérisées par rayonnement synchrotron23. Sa résistance à la rupture est deux cents fois supérieure à celle de l'acier (tout en étant six fois plus léger)[réf. nécessaire]. Un ajout de graphène dans un polymère permet d'augmenter la dureté et la thermostabilité du polymère. Selon Michio Kaku, physicien et futurologue américain, il pourrait à terme permettre la construction d'un ascenseur spatial destiné à remplacer les navettes spatiales américaines (mises à la retraite en 2011)24. |