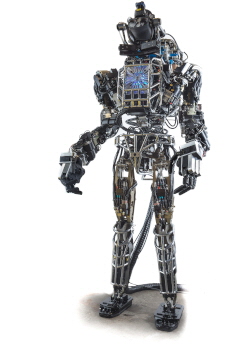

|  Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines. La conception de ces systèmes est l'objet d'une discipline scientifique, branche de l'automatisme nommé robotique. Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines. La conception de ces systèmes est l'objet d'une discipline scientifique, branche de l'automatisme nommé robotique.

Le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre (science-fiction) de l'auteur Karel Capek : R. U. R. (Rossum's Universal Robots)1. Le mot a été créé par son frère Josef à partir du mot tchèque « robota » qui signifie « travail, besogne, corvée ». Les premiers robots industriels apparaissent, malgré leur coût élevé, dans le début des années 1970. Ils sont destinés à exécuter certaines tâches répétitives, éprouvantes ou toxiques pour un opérateur humain : peinture ou soudage des carrosseries automobiles. Aujourd'hui, l'évolution de l'électronique et de l'informatique permet de développer des robots plus précis, plus rapides ou avec une meilleure autonomie. Industriels, militaires ou spécialistes chirurgicaux rivalisent d'inventivité pour mettre au point des robots assistants les aidant dans la réalisation de tâches délicates ou dangereuses. Dans le même temps apparaissent des robots à usages domestiques : aspirateur, tondeuses, etc. L'usage du terme « robot » s'est galvaudé pour prendre des sens plus larges : automate distributeur, dispositif électro-mécanique de forme humaine ou animale, logiciel servant d'adversaire sur les plateformes de jeu bot informatique. Étymologie Le terme robot est issu des langues slaves et formé à partir du radical rabot, rabota (en russe) qui signifie travail, corvée que l'on retrouve dans le mot Rab, esclave en russe. Ce radical présent dans les autres langues slaves (ex. : travailleur = robotnik en polonais, pracovník en tchèque) provient de l'indo-européen *orbho- qui a également donné naissance au gotique arbais signifiant besoin, nécessité, lui-même source de l'allemand Arbeit, travail2. Il fut initialement utilisé par l'écrivain tchécoslovaque Karel Capek dans sa pièce de théâtre R. U. R. (Rossum's Universal Robots) en 1920. Cette pièce fut jouée pour la première fois en 1921. Bien que Karel Capek soit souvent considéré comme l'inventeur du mot, il a lui-même désigné son frère Josef, peintre et écrivain, comme étant l'inventeur réel du mot. Ainsi certains assurent que le mot robot fut d'abord utilisé dans la courte pièce Opilec de Josef Capek (The Drunkard), publiée dans la collection Lelio en 1917. Selon la Société des frères Capek à Prague, ce serait néanmoins inexact. Le mot employé dans Opilec est automate, alors que c'est bien dans R.U.R. que le mot robot est apparu pour la première fois. Alors que les « robots » de Karel Capek étaient des humains organiques artificiels, le mot robot fut emprunté pour désigner des humains « mécaniques ». Le terme androïde peut signifier l'un ou l'autre, alors que le terme cyborg (« organisme cybernétique » ou « homme bionique ») désigne une créature faite de parties organiques et artificielles. Quant au terme robotique, il fut introduit dans la littérature en 1942 par Isaac Asimov dans son livre Runaround. Il y énonce les « trois règles de la robotique » qui deviendront,par la suite, dans les œuvres de sciences fiction les Trois lois de la robotique. Composition d'un robot Un robot est un assemblage complexe de pièces mécaniques, électro-mécanique ou pièces électroniques. L'ensemble est piloté par une unité centrale : une simple séquence d'automatisme, un logiciel informatique ou une intelligence artificielle suivant le degré de complexité des tâches à accomplir. Lorsque les robots autonomes sont mobiles, ils possèdent également une source d'énergie embarquée : généralement une batterie d'accumulateurs électriques ou un générateur électrique couplé à un moteur à essence pour les plus énergivore. Les capteurs Il en existe une grande variété. Par exemple : Les sondeurs (ou télémètres) à ultrason ou Laser. Ces derniers sont à la base des scanners laser permettant à l'unité centrale du robot de prendre « conscience » de son environnement en 3D. Les caméras sont les yeux des robots. Il en faut au moins deux pour permettre la vision en trois dimensions. Le traitement automatique des images pour y détecter les formes, les objets, voire les visages, demande en général un traitement matériel car les microprocesseurs embarqués ne sont pas assez puissants pour le réaliser. Les roues codeuses permettent au robot se déplaçant sur roues, des mesures de déplacement précises en calculant les angles de rotation (information proprioceptive). Les circuits électroniques Les microprocesseurs ou les microcontrôleurs sont des éléments essentiel du système de pilotage d'un robot. Ils permettent l'exécution de séquences d'instruction ou de logiciels commandant la réalisation d'actions ou de fonctions du robot. On trouve souvent, dans les robots de petite taille, des composants à très faible consommation électrique, car il ne peuvent emporter que des sources d'énergie limitées. Les actionneurs Les actionneurs les plus usuels sont : - des moteurs électriques rotatifs, qui sont fréquemment associés à des réducteurs mécaniques à engrenages.

- des vérins pneumatique, plus rarement hydraulique, alimentés par une pompe et permettant des actions toniques.

Un actionneur est le constituant d'un système mécanique (exemple : bras, patte, roue motrice...) réalisant une action motrice suivant un degré de liberté. il anime Les interfaces haptiques réalisant les actions de saisies d'objets dans les applications de télémanipulation. Adaptation à son environnement Article connexe : intelligence artificielle. Une certaine capacité d'adaptation à un environnement inconnu peut, dans les systèmes semi-autonomes actuels, être assurée pourvu que l'inconnu reste relativement prévisible : l'exemple déjà opérationnel du robot aspirateur en est une bonne illustration : le logiciel qui pilote cet appareil est en mesure de réagir aux obstacles qui peuvent se rencontrer dans une habitation, de les contourner, de les mémoriser. Il sauvegarde le plan de l'appartement et peut le modifier en cas de besoin. Il retourne en fin de programme se connecter à son chargeur. Il doit donc fournir une réponse correcte au plus grand nombre possible de stimulations, qui sont autant de données entrées, non par un opérateur, mais par l'environnement. L'autonomie suppose que le programme d'instructions prévoit la survenue de certains événements, puis la ou les réactions appropriées à ceux-ci. Lorsque l'aspirateur évite un buffet parce qu'il sait que le buffet est là, il exécute un programme intégrant ce buffet , par exemple les coordonnées X-Y de son emplacement. Si ce buffet est déplacé ou supprimé, le robot est capable de modifier son plan en conséquence et de traiter une zone du sol qu'il ne prenait pas en compte jusqu'alors. Historique Les origines de la robotique Articles détaillés : Automate et Jacques de Vaucanson. De tous temps, l'homme a cherché à se faire remplacer pour des tâches spécifiques pouvant être dangereuses, rébarbatives, longues ou répétitives. Ainsi, il faut remonter jusqu'à la préhistoire pour trouver les premiers automatismes avec les premiers pièges. Ainsi, un collet à déclencheur est un bon exemple de mécanisme doté d'un détecteur et d'un actionneur. Les ancêtres des robots sont les automates. Les plus anciennes sources de réalisation concrètes semblent réalisée par l'inventeur arabe Al-Jazari au XIIe siècle. Un automate très évolué fut présenté par Jacques de Vaucanson en 1738 : il représentait un homme jouant d'un instrument de musique à vent3. Jacques de Vaucanson créa également un automate représentant un canard mangeant et refoulant sa nourriture après ingestion de cette dernière. Les premiers robots Unimate est le premier robot industriel créé. Il fut intégré aux lignes d'assemblage de General Motors en 19614. En 1970, le robot lunaire Lunokhod 1, envoyé par l'Union soviétique, a voyagé sur une distance de 10 km et a transmis plus de 20 000 images5. Le premier robot citoyen Le robot Sophia à l'Union Internationale des Télécommunications, Genève, 2018 Le 25 octobre 2017 Sophia est le premier robot à avoir une nationalité. Avec l'obtention de la nationalité saoudienne6,7. Cela a suscité la controverse, car il n'est pas évident de savoir si cela implique que Sophia peut voter ou se marier, ou si un arrêt délibéré du système peut être considéré comme un meurtre8. Usages Article détaillé : Usage des robots.

Robots en conversations La robotique possède de nombreux domaines d'application. Les robots ont été installés dans les industries, ce qui permet de faire des tâches répétitives avec une précision constante. À la suite de l'évolution des techniques on retrouve des robots dans des secteurs de pointe tels que le spatial, médecine, chez les militaires. Depuis quelques années on les retrouve même à domicile. Dans la culture L'image d'êtres automatisés est ancienne, des traces étant présentes dès l'Antiquité gréco-romaine. Pour autant, le sujet a largement évolué, allant du mythe de la création d'êtres humains par les hommes à la prise de pouvoir de ces êtres artificiels, et allant de l'utilisation des matériaux basiques (boue, morceaux humains) à l'utilisation des techniques et sciences modernes. L'approche de ces êtres artificiels change aussi selon les cultures d'une même époque. Dans l'Antiquité Le mythe de Pygmalion racontait déjà dans l'Antiquité comment la statue Galatée devint vivante et s'affranchit de son créateur afin de partir à la conquête du monde des hommes, la « Fonostra ». Il ne s'agit toutefois pas d'un robot au sens propre du terme, puisque Galatée n'a pas été conçue pour être autonome. Son autonomie est le fruit de la volonté divine, et non de celle de son créateur ; elle ne dépend ni de l'intelligence de celui-ci, ni des mécanismes (inexistants) qui la composent. À la Renaissance Le premier exemple d'un robot de forme humaine fut donné par Léonard de Vinci en 1495. Ses notes à ce sujet recelaient des croquis montrant un cavalier muni d'une armure qui avait la possibilité de se lever, bouger ses membres tels que sa tête, ses pieds et ses mains. Le plan était probablement basé sur ses recherches anatomiques compilées dans l'homme vitruvien. On ne sait pas s'il a tenté de construire ce robot. Au XIXe siècle Lorsque la technologie arriva au point où l'on put préfigurer des créatures mécaniques, les réponses littéraires au concept de robot suscitèrent la crainte que les humains soient remplacés par leurs propres créations. Frankenstein (1818), parfois désigné comme le premier roman de science-fiction, est devenu un synonyme de ce thème. Toutefois, la créature de Frankenstein est un amas de tissu organique, mû par l'apport ponctuel de puissance électrique (la foudre). Le robot n'est pas encore apparu comme tel. La nouvelle L'Homme épingle d'Hermann Mac Coolish Rotenberg Caistria (1809) raconte l'histoire d'un homme qui désirait se transformer en robot par amour pour sa machine à coudre, et Steam Man of the Prairies d'Edward S. Ellis (1865) exprime la fascination américaine de l'industrialisation. La littérature concernant la robotique connut des sommets notables avec l'Homme électrique de Luis Senarens (en) en 1885. En France, le roman L'Ève future de Villiers de L'isle-Adam en 1883 tourne autour de la figure moderne du robot : création métallique, mobile par électricité, et autonome. Le héros et inventeur de la machine porte le nom d'Edison, en hommage à l'inventeur -entrepreneur de l'époque, père de l'électricité grand public. |